每個家長都懂的困擾

「媽媽,我的恐龍玩具在哪裡?」「為什麼我找不到我的蠟筆?」「昨天的拼圖怎麼不見了?」

如果這些對話你很熟悉,代表你和大多數家長一樣,正在面對孩子「找不到東西」和「不愛整理」的雙重挑戰。更讓人頭痛的是,每次花了好大力氣幫孩子整理完房間,不到一天又恢復成災難現場。

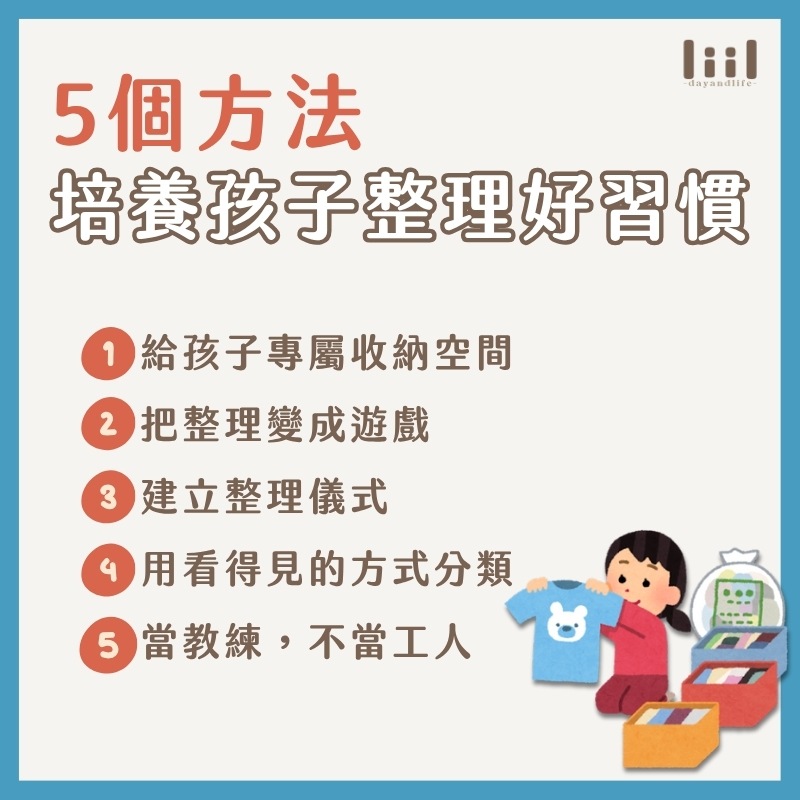

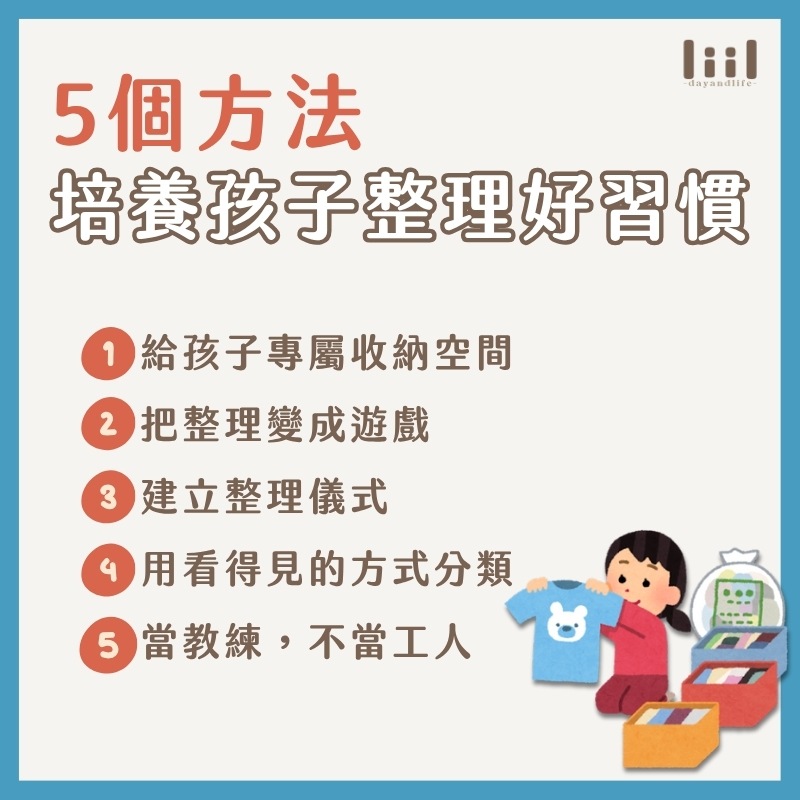

其實,培養孩子的整理習慣並不是要求他們做到「完美整潔」,而是幫助他們建立「物歸原處」的概念和「為自己負責」的態度。今天,讓我們一起來看看如何用對的方法,讓整理變成孩子願意做、也做得到的事。

從「專屬空間」開始,給孩子明確的收納位置

為什麼這很重要?

孩子不整理,很多時候不是因為懶惰,而是因為「不知道要放哪裡」。當家裡沒有明確的收納規則時,要求孩子「把東西收好」就像要他們猜謎一樣困難。

怎麼做?

為每一類物品指定固定的「家」。例如:積木永遠放在藍色收納箱、繪本放在書架第二層、畫畫用具放在透明理理包裡。重點是要讓孩子知道:「每樣東西都有自己的家,用完就要送它回家。」

💡 小提醒:使用透明或半透明的收納容器,讓孩子不用打開就能看到裡面是什麼,大大降低整理的難度。理理liil的透明設計正是基於這個理念,讓「看得見」變成「做得到」的第一步。

把整理變遊戲,讓孩子「想要」整理

為什麼這很重要?

對學齡前和低年級的孩子來說,「整理」本身很無聊。但如果能把整理變成遊戲,孩子就會從「被迫做」變成「主動做」。

怎麼做?

試試看這些有趣的方法:

✅ 計時挑戰:「我們來比賽,看誰能在5分鐘內把玩具送回家!」

✅ 顏色分類遊戲:「今天我們來找找看,有哪些紅色的東西要收起來?」

✅ 角色扮演:「你是收納小超人,要把這些散落的玩具救回它們的基地!」

✅ 音樂整理時間:播放孩子喜歡的歌,歌曲結束前完成整理。

💡 小提醒:記得在遊戲結束後給予孩子具體的鼓勵,例如:「哇!你把所有的車車都放回車庫了,真棒!」而不是只說「你好乖」。

建立「整理儀式」,讓習慣自然養成

為什麼這很重要?

習慣需要「觸發點」。如果整理沒有固定的時間或流程,孩子就很容易忘記或拖延。建立固定的整理儀式,就像刷牙、洗澡一樣,會變成自然而然的日常。

怎麼做?

設計簡單的「整理三步驟」:

步驟1:睡前10分鐘整理時間

每天睡前固定10分鐘,全家一起整理。爸媽也參與,讓孩子知道「整理是每個人的事」。

步驟2:出門前的檢查

準備出門前,請孩子檢查:「房間的地板看得見嗎?」「玩具都回家了嗎?」養成離開前確認的習慣。

步驟3:週末大整理

選一個固定時段(例如週六早上),進行比較完整的整理和分類,並趁機和孩子討論:「這個玩具還想玩嗎?」「這些東西要不要送給其他小朋友?」

💡 小提醒:剛開始建立習慣時,可以使用視覺提示,例如貼一張可愛的「整理檢查表」,讓孩子完成後打勾,增加成就感。

用「看得見」的方式,培養分類思考

為什麼這很重要?

整理不只是「把東西塞進箱子」,更重要的是學會「分類」和「規劃」。這種思考能力,會影響孩子未來做事的條理性和邏輯性。

怎麼做?

透明收納是培養分類思考的最佳工具。當孩子能清楚看見每個容器裡有什麼,他們自然會開始思考:「這個東西應該放哪裡?」「這個箱子裡都是什麼東西?」

實際應用範例:

✅ 用理理liil透明包分類美術用品:「蠟筆一包、彩色筆一包、貼紙一包」

✅ 用理理liil透明包整理玩具小零件:「積木的輪子、娃娃的配件、拼圖的碎片」

✅ 用理理liil透明包準備外出物品:「換洗衣物一包、玩具書一包、點心水壺一包」

當孩子習慣用「看得見的方式」整理,他們不僅會記得東西放在哪,也會開始主動思考「什麼東西該歸在一起」。這就是從整理中學習分類和邏輯的開始。

當孩子的「整理教練」,而不是「整理工」

為什麼這很重要?

很多家長會陷入一個陷阱:看孩子整理太慢或做不好,就忍不住全部自己來。但這樣一來,孩子永遠學不會,也不會產生「這是我的責任」的意識。

怎麼做?

常見錯誤/負向做法:

❌ 「算了算了,我自己收比較快!」(剝奪孩子學習的機會)

❌ 「你看看你,連這個都收不好!」(打擊孩子的信心)

❌ 「你不收我就全部丟掉!」(用威脅的方式,無法建立內在動機)

更好的做法/正向做法:

✅ 「來,媽媽陪你一起收,你負責玩具,我負責書本。」(陪伴但不代勞)

✅ 「哇!你記得積木要放這裡,真細心!」(看見並鼓勵做對的部分)

✅ 「這個有點難對不對?我們一起想想看該怎麼放比較好。」(引導思考而不是直接給答案)

✅ 「今天你自己完成整理了,明天我們也這樣做好嗎?」(建立持續性的期待)

💡 小提醒:記住,我們的目標不是「完美的房間」,而是「願意整理的孩子」。過程中的耐心和鼓勵,比整理的速度和成果更重要。

整理習慣,是送給孩子一生的禮物

培養孩子的整理習慣,需要時間、耐心,還有一點點創意。但請相信,這些努力絕對值得。

當孩子學會整理,他們獲得的不只是乾淨的房間,更是:

✨ 責任感:知道自己的事情自己負責

✨ 邏輯思考:學會分類、規劃和執行

✨ 成就感:看見自己的能力和進步

✨ 獨立性:不依賴他人,能照顧好自己的物品

記住,每一次陪伴孩子整理,都是在為親子關係存款。這些美好的整理時光,會成為孩子成長路上最珍貴的回憶。

在蒔光正好,我們相信:「收藏我們的美好時光」不只是一句口號,而是從日常每一次用心的陪伴開始。讓我們一起創造更多值得珍藏的整理時光吧!

💬 常見問答

Q1:孩子才3歲,會不會太早教整理?

一點也不早!3歲正是建立習慣的黃金期。這個年紀的孩子模仿力強、喜歡幫忙,只要用遊戲化的方式引導,他們會很樂意參與。從簡單的「把球球放回籃子」開始,循序漸進即可。重點是讓孩子覺得「我做得到」,而不是要求完美。

Q2:孩子整理時總是拖拖拉拉,該怎麼辦?

試試「計時遊戲」和「分段整理」。與其說「去把房間收好」(太籠統),不如說「我們先花3分鐘把地上的玩具收起來」(具體且有時間限制)。完成一個小目標後給予鼓勵,再進行下一個。這樣孩子不會覺得overwhelmed,也更容易堅持下去。

Q3:家裡空間小,要怎麼幫孩子規劃收納?

空間小更要善用「垂直收納」和「多功能收納」。可以使用牆面掛袋、床下收納箱,以及能堆疊的透明收納容器。理理liil的收納包輕巧好拿,即使放在高處,孩子也能輕鬆取用。記住:不是空間大才能整理,而是整理好才會覺得空間夠用!

Q4:孩子說「整理很無聊」,該如何激發動力?

把整理變成「有目的的活動」。例如:「整理好房間,我們就有空間搭大積木城堡!」「把桌面清出來,等等就能在這裡畫畫!」讓孩子明白:整理不是目的,而是為了「創造更多美好時光」的手段。當孩子體會到整理後的好處,自然會更有動力。

Q5:大人也很難維持整齊,該如何當孩子的榜樣?

完美的父母不存在,但「一起變好」的父母很棒!坦誠告訴孩子:「爸爸媽媽也在學習整理,我們一起努力好嗎?」讓孩子看見你也會犯錯、也在改進,這反而是最真實的生命教育。全家一起建立整理習慣,互相提醒、互相鼓勵,這就是最好的身教。

💬 你可能也想看

• 上一篇:感官遊戲的科學:為什麼「玩玩盆」對孩子這麼重要?

- 下一篇:為什麼「收藏時光」比「管理時間」更重要?